次世代の二人乗りEVとマイクロモビリティの可能性

次世代の二人乗りEVとマイクロモビリティは、都市部の交通問題や環境問題に対する革新的なソリューションとして注目を集めています。これらの小型電気自動車は、従来の自動車とは異なる新しい移動手段を提供し、私たちの日常生活や都市のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

超小型EVの特徴とメリット

超小型EVは、その名の通りコンパクトなサイズが最大の特徴です。通常の自動車と比べて大幅に小さいボディサイズにより、狭い道路や混雑した都市部でも容易に運転することができます。また、軽量であることから、エネルギー効率が高く、環境への負荷も少ないのが大きなメリットです。

具体的なメリットとしては以下が挙げられます:

- 駐車スペースの節約:小さなスペースでも駐車可能

- 低燃費・低維持費:電気で走行するため、燃料費が大幅に削減

- 環境への配慮:CO2排出量の削減に貢献

- 機動性:狭い道路や混雑した街中でも素早く移動可能

2人乗りの選択肢とモデル

2人乗りの超小型EVは、1人乗りモデルよりも実用性が高く、かつ従来の4人乗り車よりもコンパクトという利点があります。現在、様々なメーカーが2人乗りの超小型EVを開発・販売しており、ユーザーの選択肢が増えています。

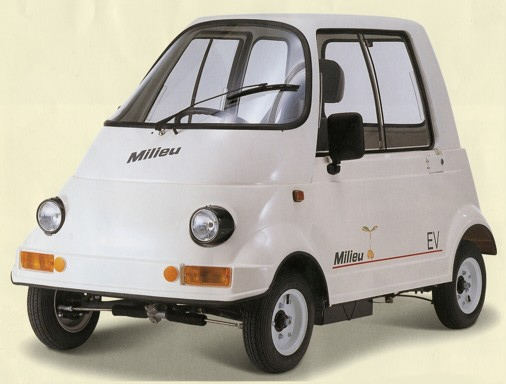

代表的なモデルとしては、タケオカ自動車工芸の「ミリューR」が挙げられます。この車両は、革新的な技術と洗練されたデザインを組み合わせ、都市部での移動をより快適で効率的にすることを目的に開発されました。未来的なスタイルと広々とした内部空間が特徴で、2人の乗客に快適な乗車体験を提供します。

また、トヨタの「i-ROAD」も注目を集めているモデルの一つです。前2輪/後1輪の3輪構造を採用し、バイク並みの取り回しの良さと軽快な走りを実現しています。最小回転半径が3mと小さく、狭い道路でも容易に操作できるのが特徴です。

電気自動車の技術革新と未来

電気自動車の技術は日々進化しており、特にバッテリー技術の向上が著しいです。より長距離の走行が可能になり、充電時間も短縮されつつあります。例えば、脱着式バッテリーシステムの採用により、バッテリー交換が容易になり、充電の利便性が大幅に向上しています。

将来的には、自動運転技術との融合も期待されています。小型EVに自動運転機能が搭載されれば、都市部の交通システムが大きく変わる可能性があります。また、IoT技術との連携により、スマートシティの実現にも貢献すると考えられています。

さらに、環境への配慮から、製造過程や廃棄時の環境負荷を最小限に抑える取り組みも進んでいます。リサイクル可能な材料の使用や、バッテリーの再利用技術の開発など、持続可能性を重視した設計が今後ますます重要になってくるでしょう。

二人乗りEVの市場価格と販売状況

二人乗りEVの市場は急速に拡大しており、様々なメーカーが新モデルを投入しています。価格帯は幅広く、消費者のニーズに合わせた選択が可能になっています。ここでは、市場の現状と価格動向について詳しく見ていきましょう。

主要メーカーの新モデルと価格競争

主要メーカーは競って新モデルを発表しており、価格競争も激化しています。例えば、トヨタ出身のエンジニアが開発した「Lean3」は、2025年半ばの市販を予定しており、日本での価格は90万円前後になると発表されています。これはバッテリーなしの車両価格で、バッテリーは月額3000~4000円程度のサブスクリプション方式で提供される予定です。

このような価格設定は、初期投資を抑えつつ、バッテリー劣化の心配なく利用できるという点で、消費者にとって魅力的なオプションとなっています。他のメーカーも同様のアプローチを検討しており、価格競争はさらに激化すると予想されます。

中古市場における二人乗りEVの動向

新車市場が活性化するにつれ、中古市場も徐々に形成されつつあります。初期モデルの中古車が市場に出回り始めており、より手頃な価格で二人乗りEVを入手できる選択肢が増えています。

中古車の価格は、モデルや走行距離、バッテリーの状態などによって大きく異なりますが、新車価格の50~70%程度で取引されているケースが多いようです。ただし、バッテリーの交換費用が高額になる可能性があるため、購入時には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

予算に応じた最適な選択肢

二人乗りEVの購入を検討する際は、自身の予算と使用目的をしっかりと見極めることが重要です。予算に応じた選択肢としては、以下のようなものが考えられます:

- 低予算(~100万円):中古車や一部の新型エントリーモデル

- 中予算(100万円~200万円):多くの新型モデル、高性能な中古車

- 高予算(200万円~):最新技術を搭載した高性能モデル、カスタマイズ可能な高級モデル

また、購入以外にもリースやカーシェアリングなどのオプションも増えています。これらのサービスを利用すれば、初期投資を抑えつつ、二人乗りEVの利便性を体験することができます。

価格だけでなく、走行距離、充電時間、装備などの要素も考慮に入れ、自分のライフスタイルに最適なモデルを選ぶことが大切です。また、将来的な維持費や充電インフラの整備状況なども検討材料に入れると良いでしょう。

二人乗りマイクロモビリティのライフスタイルへの適応

二人乗りマイクロモビリティは、単なる移動手段以上の存在として、私たちのライフスタイルに大きな変革をもたらす可能性を秘めています。都市部での生活や日常の移動に新たな選択肢を提供し、より効率的で環境に優しい生活様式を実現する鍵となるかもしれません。

都市部での移動手段としての可能性

都市部では、交通渋滞や駐車スペースの不足が深刻な問題となっています。二人乗りマイクロモビリティは、これらの問題に対する効果的なソリューションとなる可能性があります。コンパクトなサイズと高い機動性により、混雑した街中でも素早く移動でき、狭いスペースにも駐車可能です。

例えば、通勤や買い物といった日常的な移動に利用することで、渋滞を回避し、時間を効率的に使うことができます。また、公共交通機関と組み合わせることで、よりシームレスな移動が可能になります。駅やバス停から目的地までの「ラストマイル」の移動手段として活用することで、都市の交通システム全体の効率化にも貢献できるでしょう。

日常生活におけるメリットとデメリット

二人乗りマイクロモビリティを日常生活に取り入れることで、様々なメリットが得られます:

- 経済性:燃料費や維持費の削減

- 時間の節約:渋滞回避による移動時間の短縮

- 環境への配慮:CO2排出量の削減

- 駐車の容易さ:小さなスペースでも駐車可能

- 運転の楽しさ:軽快な走りと操作性の良さ

一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります:

- 積載量の制限:大きな荷物や多人数での移動には不向き

- 走行距離の制限:長距離移動には適さない場合がある

- 天候の影響:雨や雪の日の運転に不安がある

- 安全性への懸念:大型車との事故時のリスクが高い

- 充電インフラの不足:充電ステーションが十分に整備されていない地域がある

これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自身のライフスタイルに合わせて適切に活用することが重要です。

小型EVの利便性と快適性

小型EVの利便性は、その機動性と使いやすさにあります。狭い道路や混雑した都市部でも容易に運転でき、駐車も簡単です。また、最新のモデルでは、スマートフォンとの連携機能やナビゲーションシステムなど、先進的な技術が搭載されており、使い勝手が大幅に向上しています。

快適性の面では、電気モーターの静粛性が大きな魅力です。エンジン音がほとんどないため、静かで快適な乗り心地を楽しむことができます。また、低重心設計により安定した走行が可能で、乗り心地も良好です。

最新のモデルでは、エアコンやオーディオシステムなども標準装備されており、従来の自動車と遜色ない快適性を提供しています。さらに、一部のモデルでは、シートヒーターや高品質なサウンドシステムなど、より高級な装備も選択可能です。

二人乗りEVの技術革新

二人乗りEVの分野では、急速な技術革新が進んでおり、性能や機能の向上が日々実現されています。特に注目されているのは、バッテリー技術、充電インフラ、走行性能、そして環境への配慮です。これらの技術革新により、二人乗りEVの実用性と魅力が大きく向上しています。

注目のバッテリー技術と充電インフラ

バッテリー技術の進歩は、EVの性能向上の鍵となっています。最新の技術では、リチウムイオン電池の容量と効率が大幅に改善され、一回の充電での走行距離が飛躍的に伸びています。例えば、最新の二人乗りEVモデルの中には、一回の充電で200km以上走行できるものも登場しています。

また、充電速度も向上しており、急速充電技術の採用により、30分程度で80%まで充電できるモデルも増えています。さらに、ワイヤレス充電技術の実用化も進んでおり、将来的には駐車するだけで自動的に充電が行われるシステムの導入も期待されています。

充電インフラの整備も急速に進んでいます。都市部を中心に、公共施設や商業施設、駐車場などに充電ステーションが設置されつつあり、EVの利便性が大きく向上しています。また、家庭用の充電設備の普及も進んでおり、自宅での夜間充電が一般的になりつつあります。

走行距離と性能の向上

バッテリー技術の進歩と並行して、EVの走行性能も大きく向上しています。モーター技術の発展により、加速性能や最高速度が向上し、従来のガソリン車に引けを取らない走行性能を実現しています。

特に注目されているのは、回生ブレーキシステムの進化です。この技術により、ブレーキ時のエネルギーを効率的に回収し、バッテリーに充電することができます。結果として、特に都市部での走行時に、エネルギー効率が大幅に向上しています。

また、車体の軽量化技術も進んでおり、高強度かつ軽量な材料の採用により、走行距離の延長と操縦性の向上が実現されています。一部のモデルでは、カーボンファイバーなどの先進素材を採用し、強度と軽さを両立させています。

環境に優しい設計と持続可能性

二人乗りEVの開発において、環境への配慮は最重要課題の一つとなっています。走行時のCO2排出がゼロであることに加え、製造過程や廃棄時の環境負荷を最小限に抑える取り組みが進んでいます。

例えば、リサイクル可能な材料の使用が増えており、車体やバッテリーの部品の多くが再利用可能になっています。また、生産工程においても、再生可能エネルギーの利用や省エネ技術の導入が進んでおり、製造時のCO2排出量の削減が図られています。

バッテリーのリサイクル技術も進化しており、使用済みのバッテリーを家庭用蓄電システムなどに再利用する取り組みも始まっています。これにより、バッテリーの寿命が尽きた後も、別の形で有効活用することが可能になっています。

さらに、一部のメーカーでは、カーボンニュートラルな生産を目指す取り組みも始まっており、原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るまでの全過程でCO2排出を実質ゼロにする努力が続けられています。

二人乗りEVの安全性と運転要件

二人乗りEVの普及に伴い、その安全性と運転要件に関する関心が高まっています。小型で軽量な二人乗りEVは、従来の自動車とは異なる特性を持つため、安全性の確保と適切な運転要件の設定が重要です。

運転免許の必要性と規格

二人乗りEVの運転に必要な免許は、車両の仕様によって異なります。日本の場合、以下のような分類が一般的です:

- 原動機付自転車(50cc以下)相当:原付免許

- 軽自動車相当:普通自動車免許

- 普通自動車相当:普通自動車免許

ただし、一部の超小型EVは「超小型モビリティ」として特別な規格で扱われる場合があります。これらの車両は、通常の自動車とは異なる運転要件が設定されることがあるため、購入前に必ず確認が必要です。

また、国や地域によって規制が異なる場合があるため、特に海外での利用を考えている場合は、現地の法規制を事前に調べておくことが重要です。

安全性を高める技術と装置

二人乗りEVの安全性向上のため、様々な技術や装置が開発・導入されています:

- 衝突回避システム:前方の障害物を検知し、自動的にブレーキをかける

- 車線逸脱警報システム:車線からの逸脱を警告する

- 360度カメラシステム:車両周囲の状況を把握しやすくする

- 高剛性フレーム:衝突時の衝撃を吸収し、乗員を保護する

- エアバッグシステム:衝突時に乗員を保護する

- 電子制御式ブレーキシステム(ABS):急ブレーキ時のスリップを防止する

これらの技術により、小型車ならではの機動性を活かしつつ、高い安全性を確保することが可能になっています。

一般道での運転に関する注意事項

二人乗りEVを一般道で運転する際は、以下の点に特に注意が必要です:

- 視認性の確保:小型車は他の車両から見えにくいため、常にライトを点灯し、目立つ色の車体を選ぶなど、視認性を高める工夫が必要

- 風の影響:軽量なため、強風時に車体が影響を受けやすい。風の強い日は特に注意が必要

- 大型車との距離:大型車の死角に入りやすいため、適切な車間距離を保つことが重要

- 急な操作を避ける:小回りが利く反面、急な操作で不安定になりやすいため、穏やかな運転を心がける

- バッテリー残量の管理:走行距離に制限があるため、こまめな充電と残量管理が必要

また、歩行者や自転車利用者との共存にも配慮が必要です。静かな電気自動車は、接近に気づかれにくいため、歩行者や自転車が多い場所では特に注意が必要です。

これらの注意点を守り、安全運転を心がけることで、二人乗りEVの利点を最大限に活かしつつ、安全で快適な運転を楽しむことができます。

二人乗りEVのモデル比較

二人乗りEVの市場は急速に拡大しており、様々なメーカーが独自の特徴を持つモデルを展開しています。ここでは、注目の2人乗りEVモデルを紹介し、それぞれの特徴を比較します。

注目の2人乗りEVモデルの紹介

1. トヨタ C+pod:

トヨタが開発した超小型EVで、都市部での短距離移動に最適化されています。最高速度は60km/h、一充電走行距離は約150kmです。コンパクトなボディサイズと優れた取り回しが特徴で、狭い道路や駐車場でも扱いやすいです。

2. 日産 SAKURA:

日産の軽自動車規格のEVモデルです。最高出力は47kW、一充電走行距離は約180kmと、実用性の高い性能を誇ります。プロパイロットなどの先進運転支援システムも搭載されており、安全性も高いです。

3. シトロエン Ami:

フランスのシトロエンが開発した超小型EVです。最高速度は45km/h、一充電走行距離は約75kmと、主に都市内での短距離移動を想定しています。特徴的な外観デザインと、運転免許不要(一部の国)という点が注目を集めています。

FOMM、コムス、トヨタ車体の最新車両

1. FOMM ONE:

FOM M社が開発した4輪EV。最高速度は80km/h、一充電走行距離は約160kmです。特筆すべき特徴は、水に浮く設計になっていることで、災害時の安全性を高めています。コンパクトながら4人乗りが可能な設計も魅力です。

2. トヨタ車体 コムス:

トヨタ車体が製造する1人乗りEV。最高速度は60km/h、一充電走行距離は約50kmです。極めてコンパクトな車体サイズが特徴で、狭い路地や混雑した都市部での移動に適しています。業務用途での利用も多く、宅配や巡回サービスなどで活躍しています。

3. トヨタ車体 COMS:

コムスの2人乗りモデルとして開発された車両です。最高速度と一充電走行距離はコムスと同等ですが、2人乗りが可能になったことで、より幅広い用途に対応できるようになりました。

ユーザーのニーズに合わせた機能性

これらの2人乗りEVモデルは、それぞれ異なるユーザーニーズに対応するよう設計されています:

- 都市部での短距離移動:トヨタ C+pod、シトロエン Amiなどは、混雑した都市部での移動に最適化されています。小回りが利き、駐車も容易です。

- 郊外での使用:日産 SAKURAなどは、より長距離の走行が可能で、郊外での使用にも適しています。

- 業務用途:トヨタ車体 コムスは、その機動性から宅配や巡回サービスなどの業務用途で人気があります。

- レジャー用途:FOMM ONEは、その4人乗り設計と水に浮く特性から、レジャーや災害時の利用も想定されています。

各モデルの選択にあたっては、以下の点を考慮することが重要です:

- 主な使用目的(通勤、買い物、レジャーなど)

- 必要な走行距離

- 乗車人数

- 駐車スペースの制約

- 予算

- 充電インフラの利用可能性

これらの要素を総合的に検討し、自身のライフスタイルに最も適したモデルを選択することが、2人乗りEVを最大限に活用するコツとなります。また、試乗を通じて実際の乗り心地や操作性を確認することも、適切な選択のために重要です。

二人乗りマイクロモビリティの未来展望

二人乗りマイクロモビリティは、急速に進化する技術と変化する社会ニーズに応じて、今後さらなる発展が期待されています。ここでは、2050年に向けたEVの進化、都市の交通システムへの影響、そしてユーザーからの期待と要求について考察します。

2050年に向けたEVの進化

2050年に向けて、二人乗りEVは以下のような方向に進化していくと予想されます:

- バッテリー技術の革新:固体電池などの次世代バッテリーの実用化により、走行距離が大幅に延長され、充電時間も短縮されるでしょう。

- 自動運転技術の普及:完全自動運転が一般化し、移動中の時間を有効活用できるようになります。

- 車体素材の進化:ナノテクノロジーを活用した新素材により、さらなる軽量化と強度向上が実現されるでしょう。

- エネルギー回生システムの高度化:太陽光発電や運動エネルギーの回収など、走行中のエネルギー生成技術が発展します。

- AI搭載:人工知能が搭乗者の好みや行動パターンを学習し、最適な運転や経路選択を行うようになります。

都市の交通システムとその影響

二人乗りマイクロモビリティの普及は、都市の交通システムに大きな変革をもたらすと考えられます:

- 道路インフラの変化:小型車専用レーンの設置や、狭い道路の有効活用が進むでしょう。

- 駐車システムの革新:縦列駐車や自動駐車システムが一般化し、限られた都市空間の効率的利用が可能になります。

- 公共交通との連携:マイクロモビリティと電車やバスなどの公共交通機関をシームレスに連携させる「マルチモーダル交通」が普及するでしょう。

- シェアリングサービスの拡大:個人所有からシェアリング利用へのシフトが進み、都市部での車両数が最適化されます。

- エネルギーネットワークの形成:EVが移動式蓄電池として機能し、スマートグリッドの一部を担うようになるかもしれません。

ユーザーからの期待と要求

将来的に、ユーザーは二人乗りマイクロモビリティに対して以下のような期待や要求を持つと予想されます:

- 高い安全性:AI搭載の衝突回避システムや、事故時の乗員保護機能の更なる向上

- カスタマイズ性:個人の好みや用途に合わせて、外観や内装を自由にカスタマイズできる機能

- コネクティビティ:スマートホームやウェアラブルデバイスとの連携、常時インターネット接続

- 環境適応性:極端な気象条件下でも快適に利用できる全天候型設計

- マルチ機能:移動手段としてだけでなく、移動オフィスや娯楽空間としての機能

- 持続可能性:製造から廃棄まで、ライフサイクル全体でのカーボンニュートラル達成

- 経済性:初期コストと維持費の更なる低減、エネルギー効率の極限的な向上

これらの期待に応えるため、自動車メーカーやテクノロジー企業は継続的なイノベーションを追求し、ユーザー体験の向上に努めるでしょう。また、政府や地方自治体も、これらの新しいモビリティに対応した法整備や都市計画を進めていく必要があります。

二人乗りマイクロモビリティの未来は、単なる移動手段の枠を超え、私たちの生活様式や都市のあり方そのものを変革する可能性を秘めています。技術革新と社会のニーズが調和した形で発展していくことで、より持続可能で効率的な移動社会の実現が期待されています。